Warum Stürme heute zerstörerischer wirken

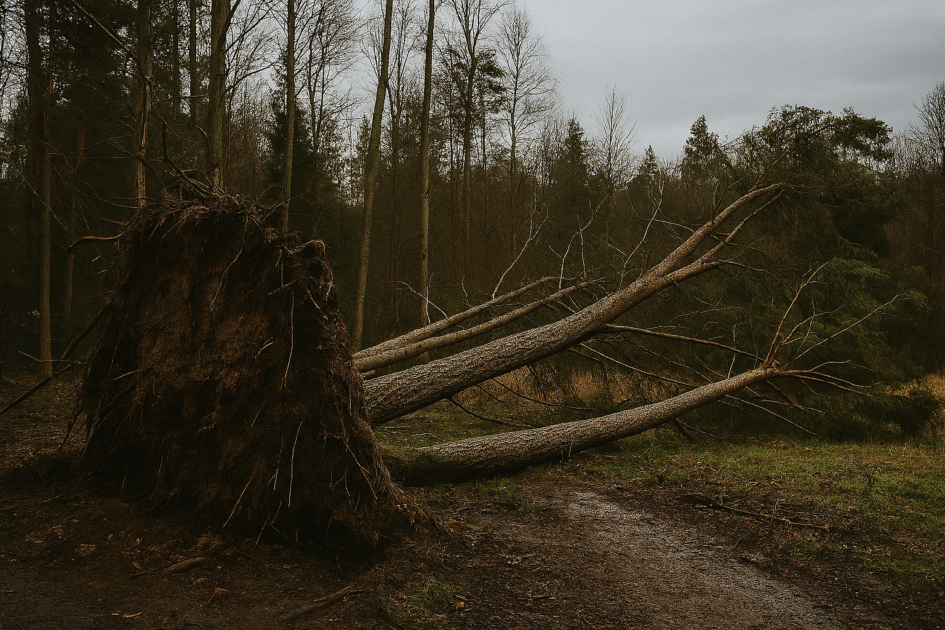

Wenn ein Sturm vor hundert Jahren über ein Dorf zog, dann riss er vielleicht ein paar Dachziegel herunter, knickte Bäume oder legte Felder flach. Doch weite Flächen waren unbebaut, Wasser konnte versickern, und die Schäden blieben überschaubar. Ein Sturm traf auf Wald, Wiese und Feld – nicht auf Tiefgaragen, Glasfassaden und Stromtrassen.

Heute sieht die Kulisse anders aus: verdichtete Wohnquartiere, versiegelte Flächen, empfindliche Infrastruktur. Wo früher Wind durch offene Landschaften strich, prallen Böen nun auf kompakte Bebauung, auf Kabel, Antennen, Photovoltaikanlagen und dicht gestellte Häuser. Der Sturm selbst ist nicht härter geworden – aber er trifft dichter, und damit steigt das Schadenspotenzial.

Das Gefühl, Stürme seien zerstörerischer, entsteht also weniger durch die Naturgewalt selbst, sondern durch unsere eigene Bauweise und Verdichtung. Wir haben die Angriffsfläche vergrößert, die Puffer verkleinert und die Verletzlichkeit erhöht. Und genau hier beginnt die Geschichte vom Sturm der Steuern.

Die Welt retten mit Quittungen?

Was als Klimaschutz beginnt, endet oft als Steuerposten. CO₂-Zertifikate, Kompensationen und Emissionshandel versprechen, dass Zahlungen an Dritte die eigene Umweltlast neutralisieren könnten. Das klingt nach Verantwortung, ist aber häufig nur ein symbolischer Ablass: eine buchhalterische Beruhigung, die echte Systempflege – Reparatur, Dokumentation, geteiltes Wissen – ersetzt.

Am Ende der Kette landen die Kosten bei uns: als CO₂-Abgaben, Klimasteuern und Preisaufschläge auf Produkte und Energie. Der moralische Anspruch bleibt hoch, doch die konkrete Wirkung vor Ort bleibt oft leise oder aus. Verantwortung wird verrechnet statt übernommen; Pflege wird delegiert statt gelebt.

Gleichzeitig zeigen nüchterne Daten und Praxisbeispiele, dass Anpassung wirkt: Küstenschutz, technische Maßnahmen und gesellschaftliche Resilienz haben die Sicherheit vor Naturgewalten deutlich erhöht – die plakativen Weltuntergangsbilder überdecken häufig diese Fortschritte.

„Nie waren wir sicherer vor Naturgewalten.“

Resonanz statt Rettungsversprechen heißt: reparieren statt kompensieren, dokumentieren statt delegieren, Wissen teilen statt beruhigen. Nicht die Quittung rettet die Welt, sondern die Haltung.

Schlussgedanke

Der Sturm war schon immer da. Neu ist nur, wie wir ihm begegnen – mit verdichteten Kulissen, mit symbolischen Quittungen, mit der Hoffnung, dass Steuern die Welt retten. Doch echte Sorge zeigt sich nicht in Formularen, sondern in Haltung: in der Pflege von Systemen, in der Reparatur von Geräten, im Teilen von Wissen. Wer Resonanz sucht, findet sie nicht im Ablasshandel, sondern in der stillen, würdevollen Arbeit am Ganzen.

Diese Haltung bedeutet auch: unsere Ressourcen nicht achtlos zu verschwenden. Dinge, die bereits da sind, verdienen Wertschätzung – sei es ein repariertes Gerät, ein langlebiges Fahrzeug oder ein Werkzeug, das Generationen überdauert. Jeder Gegenstand, den wir pflegen statt ersetzen, ist ein stiller Beitrag zur Resilienz. Nicht der Konsum des Neuen, sondern die Würde des Bestehenden macht Systeme stark.

So wird aus dem Sturm keine Katastrophe, sondern ein Prüfstein: ob wir uns von Quittungen beruhigen lassen – oder ob wir lernen, das Vorhandene zu schätzen und mit Sorgfalt weiterzutragen.